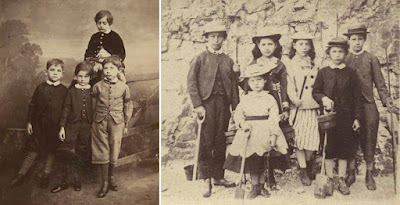

▲à g. : Une partie de la bande du Petit Nicolas

film de Laurent Tirard, sortie le 30 septembre 2009

à dr. : Le Petit Parisien, par Willy Ronis, 1952

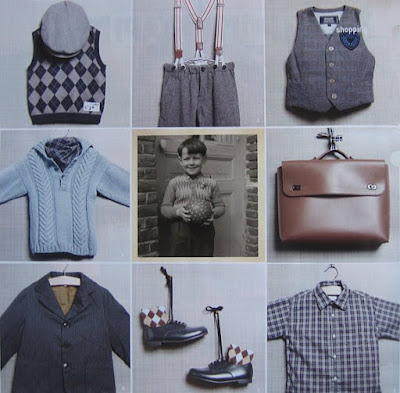

Après vous avoir raconté l'histoire de la robe à smocks des filles, puis de la layette bleue et rose des bébés, il aurait été désobligeant de ma part de ne pas évoquer les garçons de la même époque. Cela me donne le prétexte de vous montrer cette merveilleuse photo de Petit Parisien en hommage à Willy Ronis qui vient de nous quitter, et d'évoquer la sortie du film Le Petit Nicolas, qui nous renvoie à ces images de garçonnets des années 1950. Si cela pouvait relancer la mode des carreaux, des jacquards, des bretelles ! – et surtout des culottes courtes sur des cuisses potelées et des genoux qui se disent bonjour, personnellement je trouve cela trop chou.

▲ Ce doit être aussi l'avis de Marie, journaliste, vu son articledans le dernier numéro de Milk Magazine n° 25 (p.52).

Cependant, je voudrais essayer de replacer cette culotte courte dans l'histoire de la mode et du costume des garçonnets, particulièrement complexe.

►La robe des petits garçons

Du XVIIe siècle à la Première Guerre mondiale, on peut affirmer que tous les petits garçons passent par l'intermédiaire de la robe. Le style de cette robe évolue bien sûr au fil des siècles. Grosso modo jusqu'en 1830 c'est une sorte de robe chemise - on dit que les garçons sont à la bavette ; puis une robe à plis plus ou moins longue dure une cinquantaine d'années ; enfin apparaît la robe baby évasée de 1880. Il serait évidemment intéressant d'approfondir ce sujet, et d'étudier les différences entre la robe des garçons et celle des filles, mais ce n'est pas notre propos d'aujourd'hui. Les garçonnets cessent de porter la robe entre trois et six ans.

▲Portrait du duc de Berry, futur Louis XVI (à droite) et du comte de Provence, futur Louis XVIII,par François Hubert Drouais, 1756, Musée d'Art, Sao Paulo

L'aîné a deux ans, le cadet un an, tous deux portent la robe.

►La durée de l'enfance

Entre le XVIe et le XVIIIe siècles, on a coutume de diviser la vie humaine en cinq classes d'âge, dont deux pour l'enfance : le temps du jeu et celui de l'école. Cela ne facilite pas la tâche de l'historien du costume, qui pendant le même temps doit étudier les articulations entre trois costumes du garçonnet : le maillot, la robe, la soutane qu'on nomme jaquette au XVIIe. Pour l'historien du costume, la coupure la plus significative est celle où le garçon abandonne la robe pour revêtir l'habit masculin - parfois avec quelques variantes ou aménagements - généralement vers l'âge de cinq-six ans.

▲Les enfants Habert de Montmor, par Philippe de Champaigne, 1649,Musée des Beaux-Arts de Reims sur Agence photo de la Réunion des musées nationaux RMN

A gauche, l'aîné Henri-Louis, dix ans, est vêtu comme un adulte,

son frère Jean-Balthazar, sept ans et six mois porte le même vêtement ;

à droite, les jumeaux Louis et Jean-Paul, quatre ans et neuf mois, portent la jaquette ;

les deux autres garçons, François, vingt-trois mois, à gauche et Jean-Louis, huit mois à droite,

portent la robe et le tablier, comme leur soeur Anne-Louise, trois ans six mois, au centre.

Mais ce moment charnière, où le garçon revêt l'habit d'homme, se brouille au fur et à mesure que la société modifie sa perception et sa notion de l'enfance, ce qui entraîne une série de transformations fondamentales du costume enfantin. Il est d'ailleurs significatif de noter que cela concerne en priorité le vestiaire du garçon.

La première de ces transformations est le remplacement de la jaquette par le costume à la matelot qui fait des garçonnets les premiers "sans-culottes". Cette mode du pantalon pour les garçonnets représente la solution intermédiaire idéale entre la robe du bébé et l'habit masculin [la culotte et des bas]. Le costume à la matelot apparaît vers 1780, il devient la tenue classique d'une enfance aristocrate entre 1790 et 1830.

▲à g. : Costume à la matelot, vers 1770, Tidens Toj, Nationalmuseet, Copenhagueà dr. : Les enfants Cavendish, par Sir Thomas Lawrence, 1790,

Städel Museum, Frankfurter-am-Main.

L'aîné, William a sept-huit ans, il porte l'habit dégagé avec la culotte, très proche de celui des hommes ;

le benjamin, George, a cinq-six ans, il porte le costume à la matelot avec pantalon ;

le bébé, Anne, est une fille, elle a trois ans et porte la robe blanche,

qui habille aussi les petits garçons de son âge. ▲à g. : Portrait de famille (détail), par Joseph-Marcellin Combette, 1801,

Musée des Beaux-Arts, Tours sur Agence photo de la Réunion des musées nationaux RMN

à dr. : Costume à la matelot en nankin (toile de coton), début XIXe,

Angleterre, Victoria & Albert Museum, Londres

Plus avant dans le siècle, vers 1860, l'invention, selon le terme de l'historien Jean-Luc Noël, de la "seconde enfance" entre la période de sevrage et l'âge de raison, va contribuer à la diversification du vestiaire. Le costume marin a la même fonction d'entre-deux que son ancêtre le costume à la matelot ; il permet au garçonnet de porter la culotte courte, et même en grandissant la culotte longue qu'on se garde bien de nommer pantalon. Je ne m'étends pas plus sur ces thèmes que j'ai déjà longuement traités ; je vous invite à piocher dans le nuage de liens ci-contre pour lire ou relire ces sujets.

▲à g. : Garçons en costume marin, vers 1875, Pool Vintage Kids sur Flickrà dr. : Groupe d'enfants, vers 1890 : l'aîné porte le complet veston, le plus jeune le costume marin.

(Remarquer la robe à smocks de style Réforme de l'aînée)

Pool Vintage Kids sur Flickr

La diversification des catégories d'âge bénéficie aussi au vestiaire du grand garçon : entre 1820 et 1845, il porte le spencer plutôt que l'habit ou la redingote, qui est une sorte de redingote dont on ne garde que la partie supérieure. De 1866 à 1868, la culotte bouffante serrée à mi-mollet - qu'on appelle knickerbocker - connaît un grand succès. Les plus grands, à partir d'au moins dix ans, suivent la mode des adultes, généralement le complet trois pièces. Dans les grands magasins du XIXe siècle, on établit la taille maximum pour les garçons à dix-huit ans. Cette habitude commerciale dure jusqu'en 1950. Aujourd'hui les modèles enfants vont en général jusqu'à la taille seize ans.

▲à g. : Lord Randolph Henry Spencer Churchill, photographie A. Ken, 1862,National Portrait Gallery, Londres

à dr. : Knickerbockers en velours, Davis & Goddman, Angleterre,

vers 1865, Victoria & Albert Museum, Londres ▲à g. : Portrait de Sir Arthur Strachey enfant, photographie Surrey Photo, 1866

National Portrait Gallery, Londres

à dr. : Pantalon de laine, Angleterre, 1856,

Victoria & Albert Museum, Londres ▲à g. : Trevor, Richard et John Grant, et Andrew John Wedderburn Colvile,

photographie James Ross, vers 1867, National Portrait Gallery, Londres.

Andrew, né en 1859, à droite, a huit ans, c'est aussi à peu près l'âge des autres garçonnets,

ils portent la culotte courte ou le knickerbocker

à dr. : Les enfants de la famille Strachey : Arthur, Dolly, Elinor, Kitty, Charlie, Dick,

photographe inconnu, septembre 1870, National Portrait Gallery, Londres.

A gauche, Arthur, né en 1858, douze ans, porte le pantalon long ;

à droite Charles (Charlie) et Richard (Dick), cousins nés tous les deux en 1862, huit ans,

portent l'un le knickerbocker, l'autre la culotte courte ;

les trois portent la veste dite à la zouave [zouave jacket]

réputée facile à assortir à toutes les tenues en raison de sa simplicité.

►Du costume enfant au costume adulte, un rite de passage

Quelle que soit l'époque, depuis la fin du XVIe siècle, le moment où le petit garçon quitte la robe ou la culotte courte pour l'habit masculin, culotte ou pantalon, est vécu comme un rite de passage, dont l'enfant est le plus souvent très fier. Sous l'Ancien régime, cela se passe généralement vers cinq-six ans. On note que, dans les sociétés musulmanes, c'est aussi le moment où le garçonnet quitte le harem.

Dans le journal de l’enfance de Louis XIII que son médecin Jean Heroard tient au jour le jour, on sent bien la portée symbolique et affective de ce rituel, dont les étapes ne se franchissent d'ailleurs pas en un jour : à quatre ans, on lui met des chausses sous sa robe, à cinq on remplace son bonnet d'enfant par un chapeau d'homme, mais quelques jours plus tard, la Reine lui fait remettre le bonnet. A six ans, il exprime sa hâte à porter des chausses. Le 6 juin 1608, Louis a sept ans huit mois, Jean Heroard écrit non sans solennité, et on le devine, une certaine émotion : "Il est vêtu d’un pourpoint et de chausses, quitte l’habillement d’enfance, prend le manteau et l’épée". Mais il arrive qu'on lui remette la robe, comme on lui a remis le bonnet, ce qu'il n'apprécie guère. Quand il a des chausses et un pourpoint, "il est extrêmement content et joyeux, ne veut point mettre sa robe".

▲à g. : Portrait de Marie de Médicis avec son fils Louis (détail), par Charles Martin, 1603,Musée des Beaux-Arts, Blois (Louis, né en septembre 1601, a deux ans).

à dr. : Louis XIII jeune roi (il a dix ans), par Frans Pourbus le Jeune, 1611

Palais Pitti, Florence sur Wikimedia Commons

Au XIXe siècle, dès le premier Empire, le passage du garçon au monde masculin se fait le plus souvent par le biais du port de l'uniforme, habit coupé par le tailleur, dès que le garçonnet entre à l'école. Entre 1900 et 1920 on prolonge très tard chez le jeune adolescent les particularités du costume des enfants. Philippe Ariès (1914-1984), qui fut le premier historien français à s'intéresser à l'enfance, se rappelle non sans humour qu'il a porté lui aussi les culottes courtes, "insigne bientôt honteux d’une enfance retardée. Dans ma génération, on quittait les culottes courtes à la fin de la seconde, à la suite d’ailleurs d’une pression sur des parents récalcitrants : on me prêchait la patience en citant le cas d’un oncle général qui s’était présenté à Polytechnique en culotte courte !"

▲Portrait des enfants de l'architecte Pontremoli avec leur mère,photographie François Antoine Vizzavona, début XXe,

fonds Druet-Vizzavona, Paris sur Agence photo de la Réunion des musées nationaux RMN

La longueur de la culotte anglaise, le plus souvent au genou, se pose comme un repère de l'enfance des garçons, on comprend que les aînés soient pressés de la quitter. L'adulte est le modèle à suivre. Porter un pantalon pour la première fois est un rite qui se perpétue jusque dans les années 1960. La culotte courte est si ancrée à l'image de l'enfance, qu'en 1969, un film publicitaire pour la marque de fromage Kiri évoque les "gastronomes en culottes courtes", le slogan n'est abandonné qu'à l'orée des années 1990.

►La culotte des garçons au XXe siècle, entre mode et tradition

Suivre l'évolution de la culotte des garçons aux XIXe et XXe siècles équivaut à suivre l'évolution de l'organisation de la production de l'habillement. Réalisée d'abord par les tailleurs, on l'achète ensuite en confection dans les grands magasins, puis dans les maisons spécialisées. C'est aussi l'un des articles que les femmes abandonnent vite en production domestique, sans doute en raison de sa réalisation très technique, et du résultat somme toute peu gratifiant du point de vue stylistique.

▲à g. : Costume pour la classe, La Mode illustrée, mars 1914,boutique Au Fil du temps sur e-bay

à dr. : Culotte de garçon en tweed de laine, vers 1915, Wisconsin Historical Society, Madison

Au début du XXe siècle, les garçons doivent attendre l'âge de quinze ans environ pour prétendre porter le pantalon des hommes. Ils sont vêtus du knickerbocker ou knicker court déjà porté depuis la moitié du XIXe, qui s'allonge progressivement pour atteindre la cheville en 1939, copiant le pantalon de golf des hommes. Ils portent aussi le complet veston-culotte anglaise - qu'on nomme bermuda à partir de 1962.

▲à g. : Aldous Huxley et son fils Matthew, photographie Dorothy Wilding, 1932,National Portrait Gallery, Londres

à dr. : Knickerbocker en laine, vers 1920, The Metropolitan Museum of Art, New York ▲à g. : Portrait du jeune peintre Marcel Lavallard (né 1896),

photographie François Antoine Vizzavona, vers 1910 sur Agence photo de la Réunion des musées nationaux RMN

à dr. : Enfants regardant une vitrine de libraire,

photographie Roger Viollet, Paris, 1943, Paris en images ▲à g. : Costume pour garçon à culotte courte, Harrods, 1930-1939, Victoria & Albert Museum, Londres

à dr. : Lady Sybil Laurence et ses fils, photographie Bassano, 1929, National Portrait Gallery, Londres

Dans les années 1920, même la culotte des garçons suit la libéralisation ambiante de la mode. Pour la première fois, les enfants, garçons et filles, montrent leurs cuisses ; quand il fait trop froid ils portent des guêtres moulantes. Pour mieux s'adapter à leurs mouvements, les chemises se boutonnent souvent aux culottes.

▲à g. : Culotte courte à bretelles, La Mode illustrée, mars 1922, boutique Au Fil du temps sur e-bayau centre : Culotte boutonnée en piqué de coton blanc, vers 1920, Wisconsin Historical Society, Madison

à dr. : Portrait de Rauf Mansel (détail), photographie Bassano & Vandyk Studios, 1921

National Portrait Gallery, Londres ▲à g. : Guêtres en coton, intérieur molletonné, vers 1925 Victoria & Albert Museum, Londres

à dr. : Enfant portant une culotte courte et des guêtres, La Mode illustrée, février 1920,

boutique Au Fil du temps sur e-bay

La culotte courte des années 1930 s'accompagne d'un pull-over sur chemise ouverte, qu'on porte de manière plus décontractée que la veste.

▲à g. : Culotte en velours côtelé et chemise rayée en coton, vers 1930-1939, Wisconsin Historical Society, Madisonà dr. : Enfants devant le bassin du jardin du Luxembourg à Paris,

photographie Brassaï, 1930, collection particulière sur Agence photo de la Réunion des musées nationaux RMN

Après la Seconde Guerre mondiale apparaît le short américain, court, parfois à revers, plutôt réservé aux vacances et aux activités sportives. Les filles commencent aussi à le porter, c'est le début de la mode unisexe, accentuée par l'arrivée du jean vers 1950. A la lumière de cet article, on peut mesurer combien son style libre et novateur a pu plaire à la jeunesse ! Le pantalon des enfants n'échappe pas non plus à la mode des années 1970 : les enfants aussi portent le pattes d'éph'.

▲à g. : 1953 Culotte courte en coton, chemise en polyester brodée d'un canard, 1953Wisconsin Historical Society, Madison

à dr. : Le Petit Parisien, photographie Willy Ronis, 1952 ▲à g. : Garçon vêtu d'un jean portant sa petite soeur, vers 1950, Pool Vintage Kids sur Flickr

à dr. : Pantalon de garçon style blue jeans, 1969, Wisconsin Historical Society, Madison ▲à g. : Garçons en pantalon large style "pattes d'éph", 1978, Pool Vintage Kids sur Flickr

à dr. : Pantalon large style pattes d'éph, marque Falmers, vers 1971, Victoria & Albert Museum, Londres